お知らせ

・鴻巣市役所(鴻和会)そば打ち体験

・とき 令和7年10月29日(水)

18時30分~20時30分

・会場 鴻巣市田間宮生涯学習センター調理室

・参加人数 鴻和会27名(男性16名:女性11名:事務局4名)

北本スタッフ9名

この度、鴻和会様の依頼を受け、夜間講習という初

めての試みとして蕎麦打ち講習会を実施いたしました。

当初20名の募集に対して27名の参加希望者となり

会場の調理室は若さで漲っていました。

通常我々は開始前にデモ打ちを行い、その内容で1

対1での指導を主としておりますが、時間の制約上デ

モ打ち無しで、今回は麺台1台に4人の体験者とスタ

ッフ1名で短時間での指導でしたが、体験者と指導者

の手際良さで何とか予定時間内で終了し、予めスタッ

フが打ったそばの試食をしていただきました。

終了後、体験者が打ったそば(2束程度)とスタッフ

が打ったそば1束をお土産としてお持ち帰りいただきま

した。

鈴木会長あいさつ

鈴木会長あいさつ

試食風景の写真が無かったのが残念でしたが

体験者の皆様が「美味しかった」と言ってくれ

ました。

同時に鴻和会様が提供してくれた稲荷ずしと

焼き鳥を食べながら満足そうな笑顔が印象的で

した。(一杯?欲しそうな方もいたようです)

お持ち帰りいただいた2種類の味を比べての評

価も聞きたいものです!

(*三角布や手拭いをしましょう)

・・・(担当 菅谷記)・・

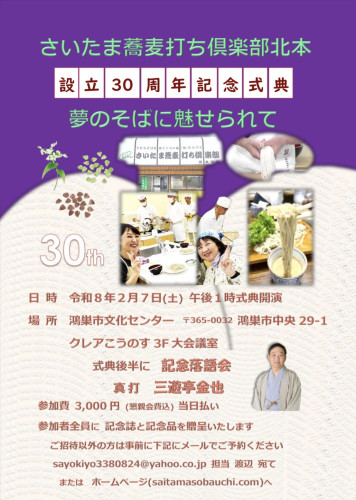

さいたま蕎麦打ち倶楽部北本30周年記念式典

平成7年(1995年)に設立しました当倶楽部の

設立30周年記念式典を令和8年2月7日(土)に

鴻巣市文化センタークレアこうのすで開催します。

![]() 30周年パンフ.pdf (1.2MB)

30周年パンフ.pdf (1.2MB)

記念式典実施委員会(広報担当 渡辺)

8月24日(日)、夏休み最後の週、

鴻巣市の川里生涯学習センターにて

センター主催の

「川里” 家族でそば打ち体験 “」が行われ

当倶楽部は、そば打ち体験スタッフとして参加しました。

5家族17名(中には親子3代も)

がそば打ちを体験しました。

センターの山縣館長、

倶楽部の鈴木会長の挨拶の後、

まず始めに、1.2kg玉の二八そばを

福田さんがデモ打ちをして、

そば打ちの流れを見てもらい、

切りの工程に入ったところで、

各組各家族に分かれて

そば打ち体験を開始しました。

水回しから始め、

そば粉に触れるのは

楽しそうです。

変わった形の包丁で

たたんだそばを切って

麺にして行きます。

麺の茹で方も覚えてもらいました。

笑顔の試食会。

(写真:担当菅谷、HP担当平賀記)